岩手県教育委員会から2025年3月6日に実施された2025年度岩手県公立高校入試のデータが公開されました。

今後の公立高校入試に向けた学習の参考になれば幸いです。

*岩手県公立高校入試の公開資料はこちら→『学力検査(本検査)の結果分析』

*掲載している表やグラフなどは、公開資料をもとに滝沢進学塾が作成しました。

合格者平均点

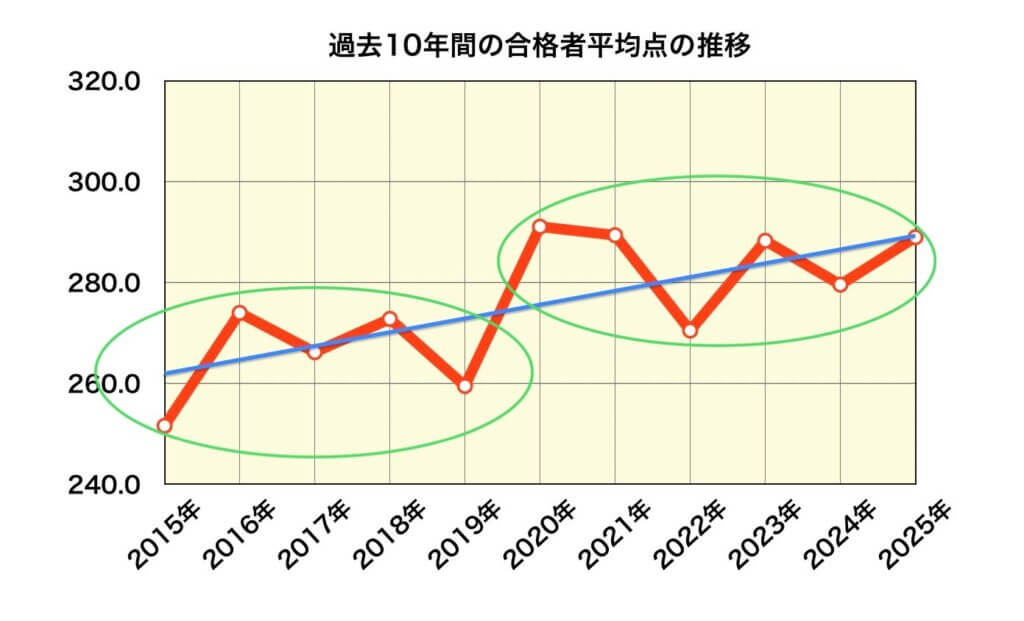

2025年の平均点は前年より約9点上昇しました。2022年を除くと平均点は285点前後と大きな変動はありません。

5教科合計点で見ると、作問における難易度レベルの調整がうまくできていると言えます。

過去10年間の平均点の推移は、青色の近似線で示したように上昇傾向にあるのが分かります。

しかし、緑色で囲んだところに注目すると、2019年以前と2020年以後で平均点が大きく異なることが分かります。

2019年から2020年にかけて、出題形式が変化したり、難易度が下がったりしたことで、国語が12点、数学が8点、理科が10点の平均点が30点近く上昇しました。

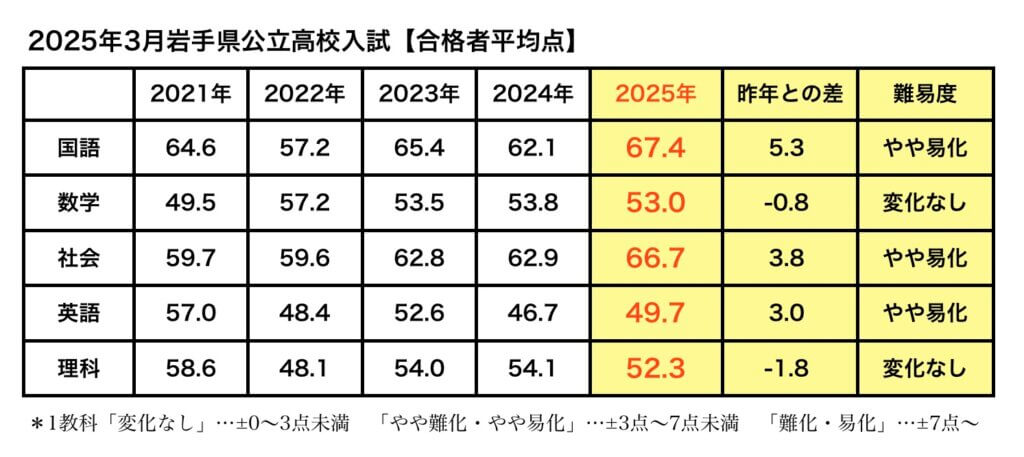

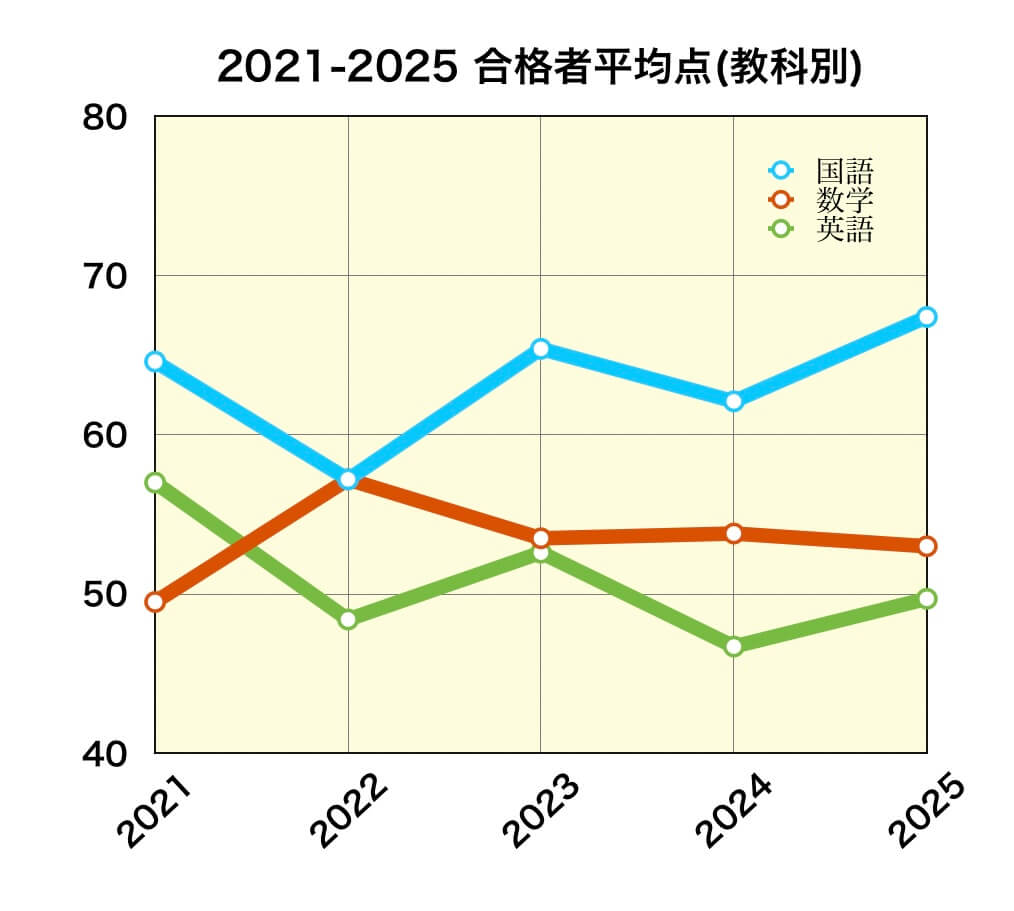

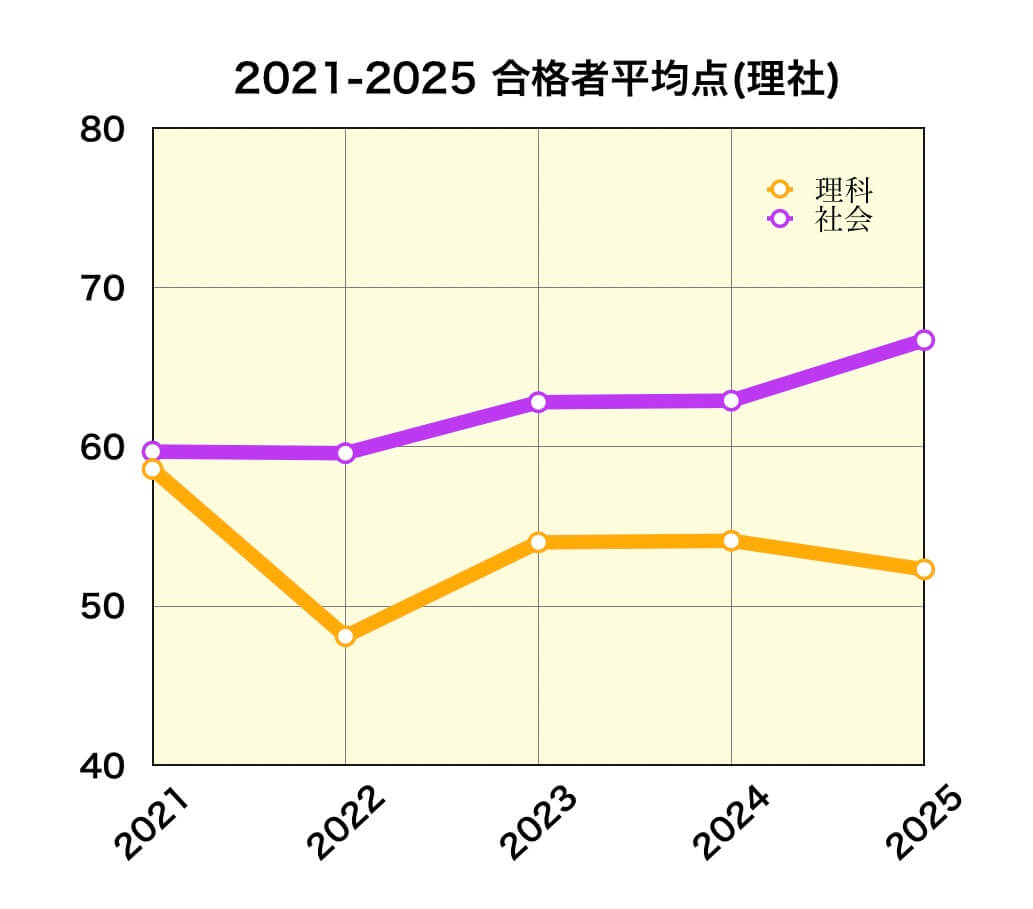

教科別平均点

直近5か年の傾向として、国語と社会は平均点が上昇傾向で60点以上と高くなっている一方で、数学、英語、理科は50点前後と低くなっていて、教科による平均点の差が大きくなっています。

受験者得点分布

*平均点は岩手県教育委員会から発表された数値です。

*中央値は岩手県教育委員会の得点分布の資料から統計的処理によって求めた数値です。

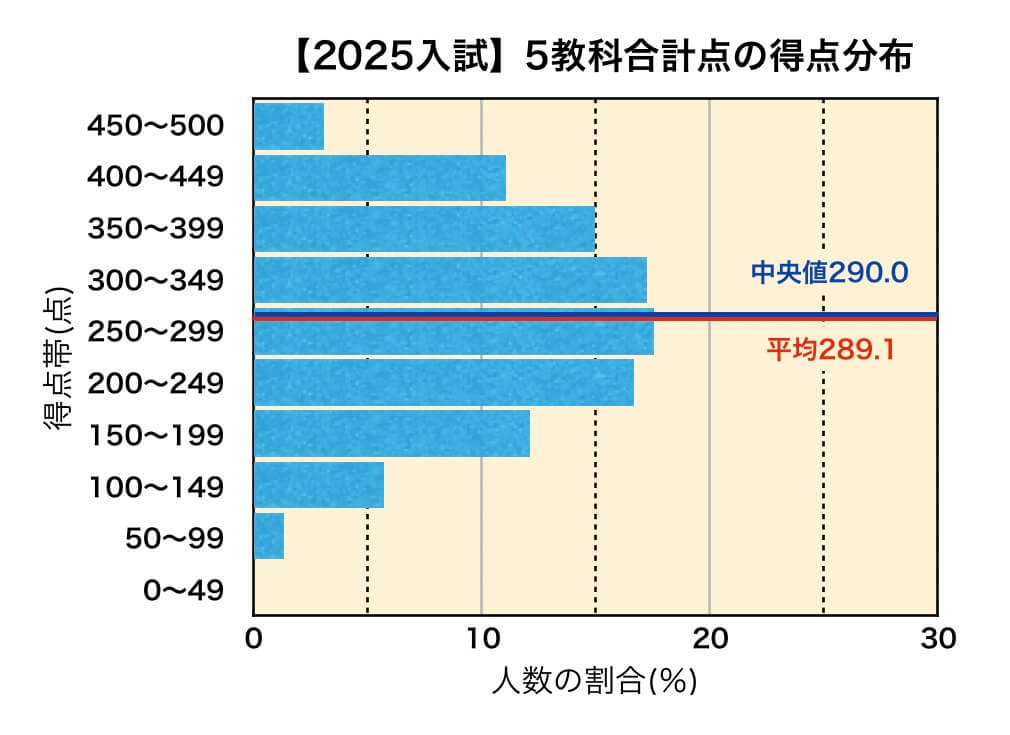

【2025年度の5教科合計点の得点分布】

平均点と中央値はほぼ同じになっています。

これは、統計的には、平均値と中央値が一致する場合、得点が偏りなく全体的にバランスよく散らばっていることの一つの目安になります。

つまり、入試問題が適切に機能していて、教科別の得点分布にばらつきがあったとしても、多様な学力層を区別できていると評価できます。

【2024年度と2025年度の累積相対度数】

平均点が約9点上がったことによって、150点以上ではどの得点層も得点が高い方に推移しています。

特に350〜400点(四高や北高)、400〜450点(一高や三高)の得点層の得点が上がっています。

これは、上位の生徒ほど入試に向けて熱心に取り組んでいるからではないかと推察しています。

教科別得点分布

*平均点は岩手県教育委員会から発表された数値です。

*中央値は岩手県教育委員会の得点分布の資料から統計的処理によって求めた数値です。

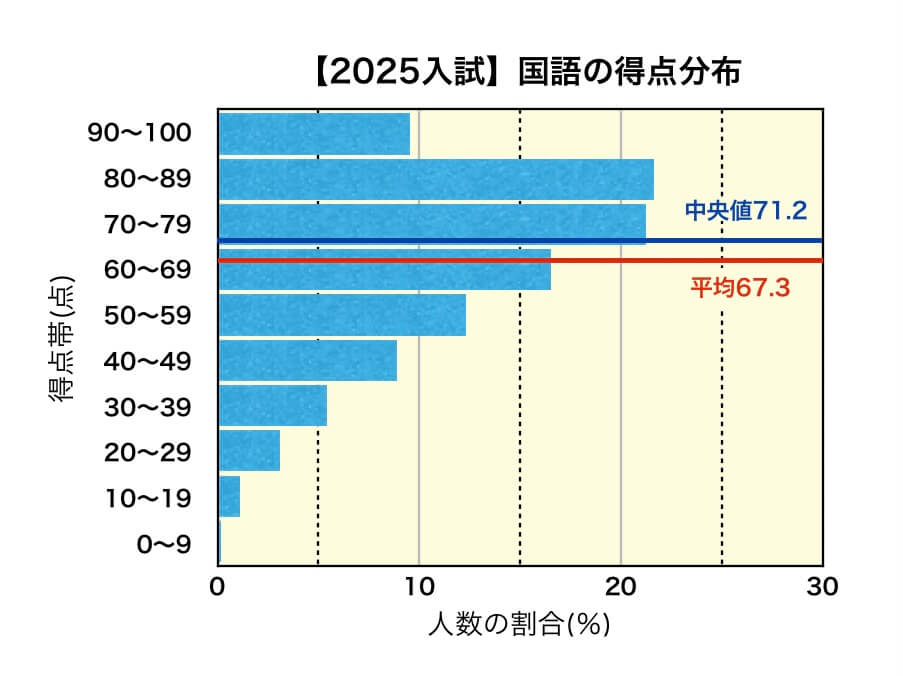

【2025年度の国語の得点分布】

70〜79点、80〜89点の得点帯が突出していることが分かります。

また、中央値が約71点であることから、受験生の半数が70点以上の得点を取っていることから、入試問題が簡単で解きやすかったと言えるでしょう。

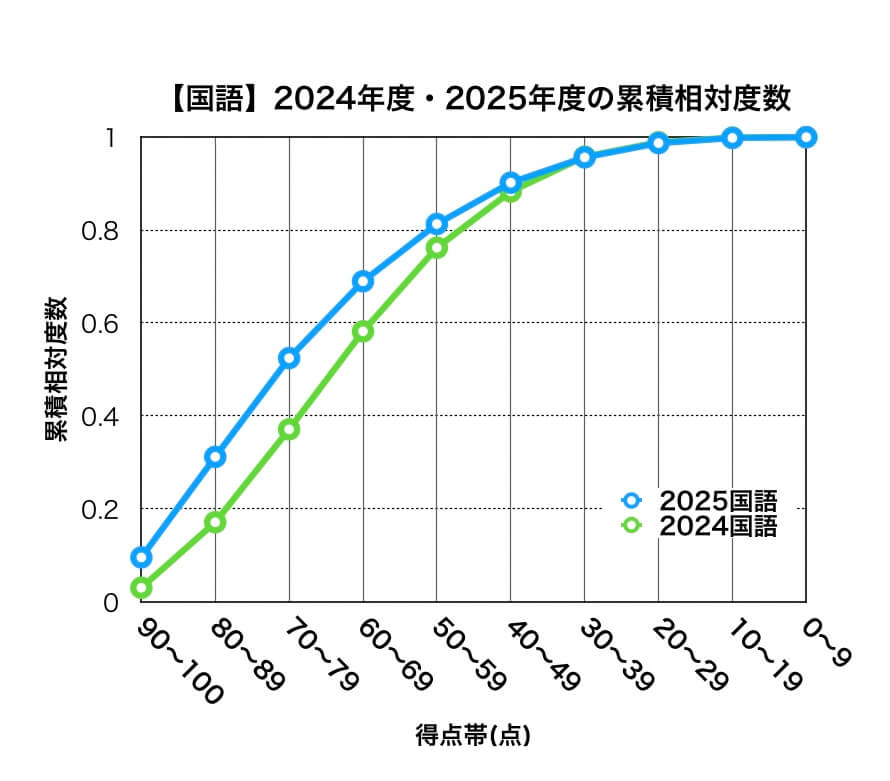

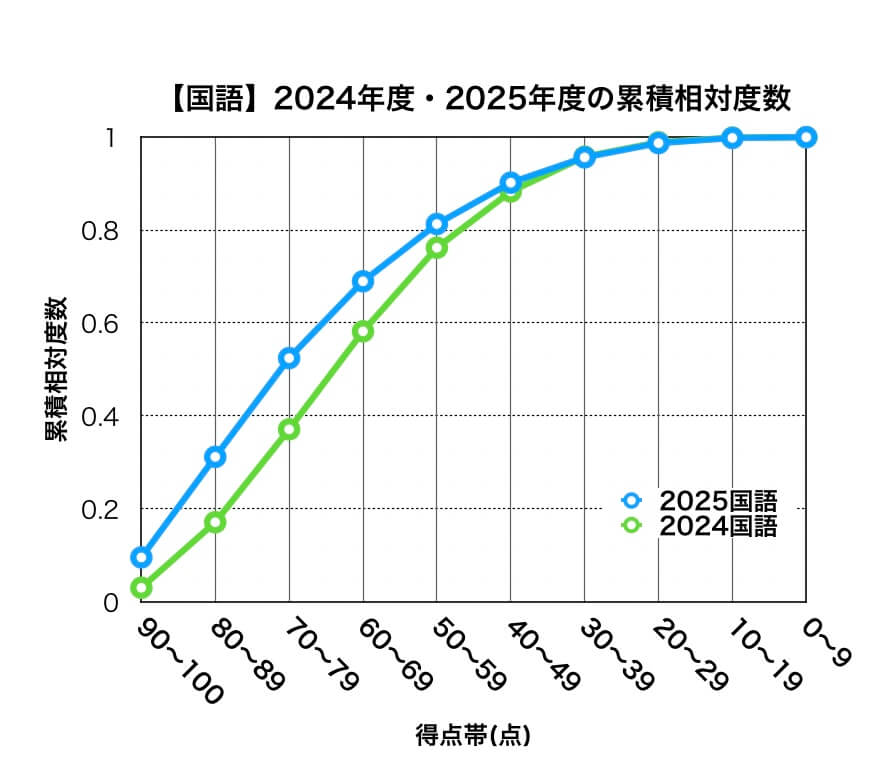

【2024年度と2025年度の累積相対度数】

350〜399点の得点層を中心にその前後の層の割合が高くなりました。

これらから、上位層の得点割合が大きくなったため、平均点が引き上げられたと考えられます。

【国語の出題傾向や問題レベルの変化】

出題内容や出題形式では大きな変更はありませんでした。

素材文は比較的読みやすく、得点源となる作文も昨年と同じ形式だったため、問題のレベルは易化しています。得点の取りこぼしがないようにしっかり勉強しておきましょう。

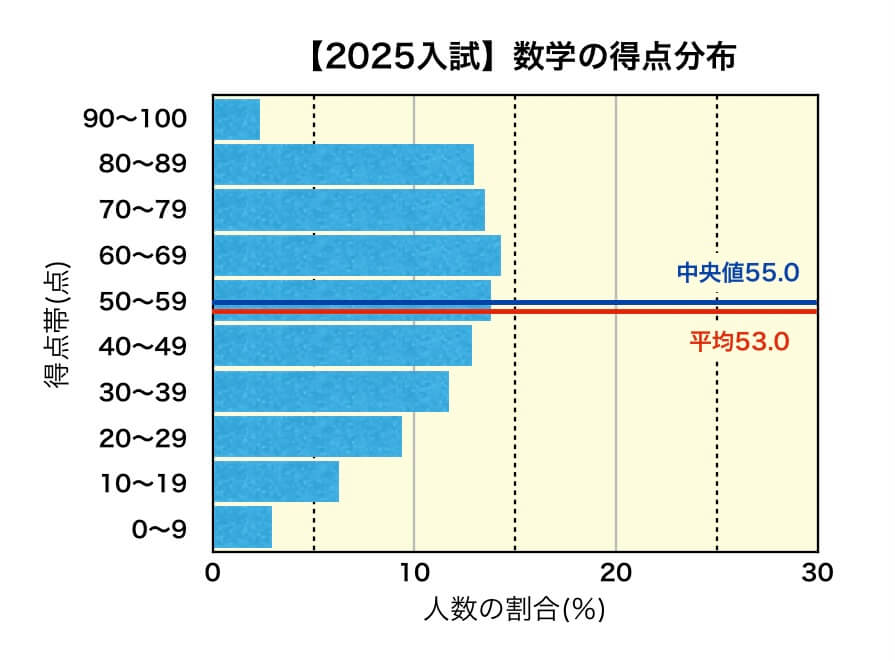

【2025年度の数学の得点分布】

見た感じでは、60〜89点の上位の得点帯の割合が多く見えますが、実際は平均点以下も多いことが分かります。

数学は、基本問題、標準問題、発展問題の区別が明確なので、平均点より下位の得点帯は基本問題の出来で決まり、平均点から90点までは標準問題の出来で決まります。

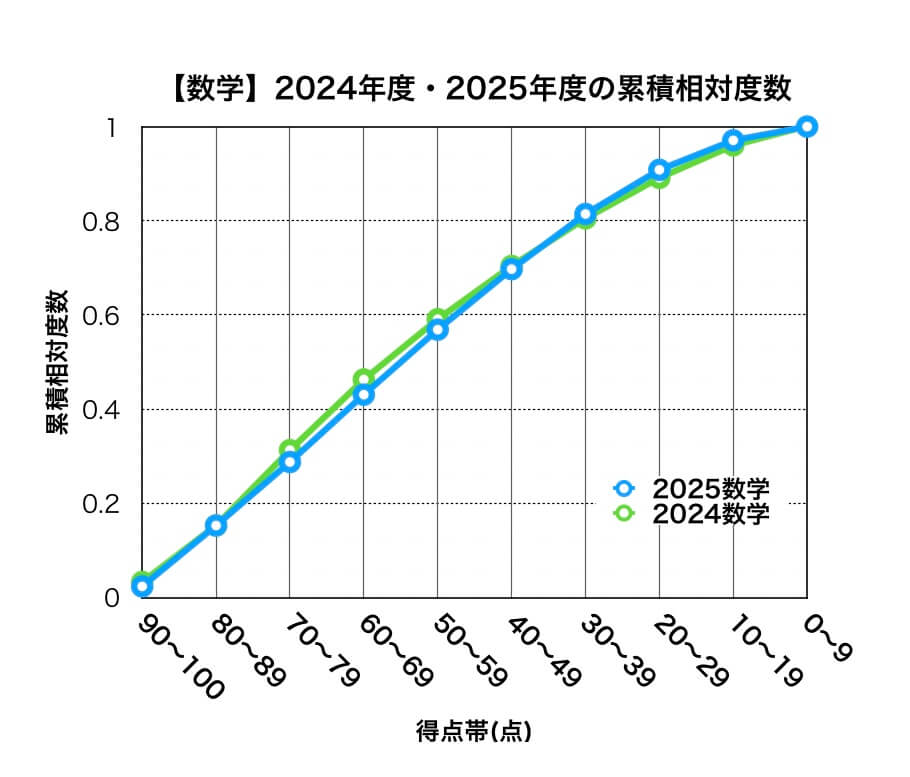

【2024年度と2025年度の累積相対度数】

昨年度(2024年度)とほぼ同じ割合になっています。

細かく見ると、50〜69点の得点層の割合が若干下がっています。これは標準問題の中で苦手な単元があるためではないかと推察します。

【数学の出題傾向や問題レベルの変化】

出題形式や出題内容は大きな変更はありませんでした。

問題レベルは易化しています。発展問題は1〜2題しか出ていないため、基本的な問題の演習を確実に行うことで高得点を取ることも可能です。

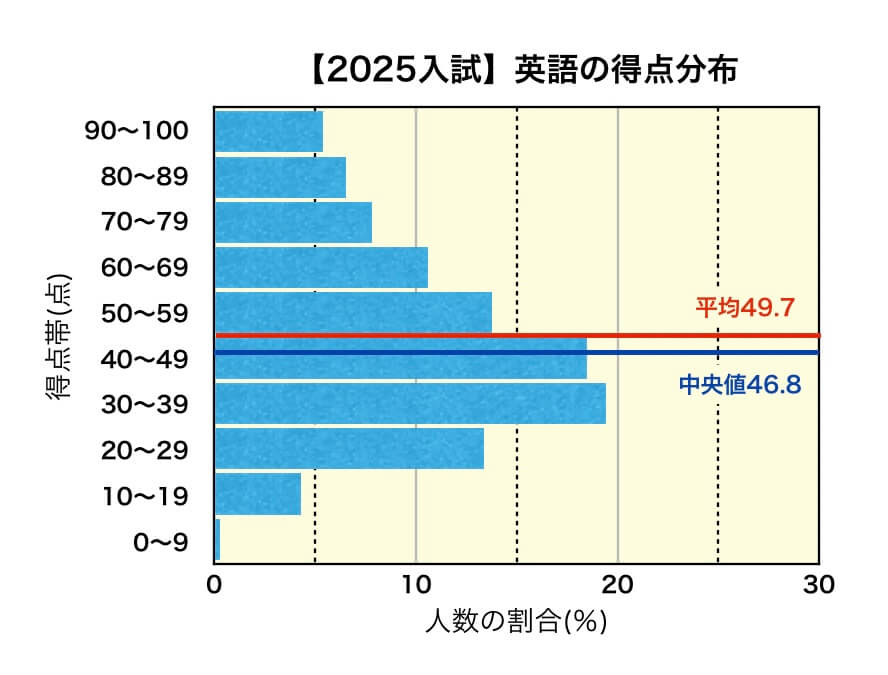

【2025年度の英語の得点分布】

英語は30〜39点、40〜49点の得点層が突出していることが分かります。

英語を苦手としている受験生が多くなっていると言えます。特に文法問題や英文読解が苦手な生徒が増える傾向にあります。

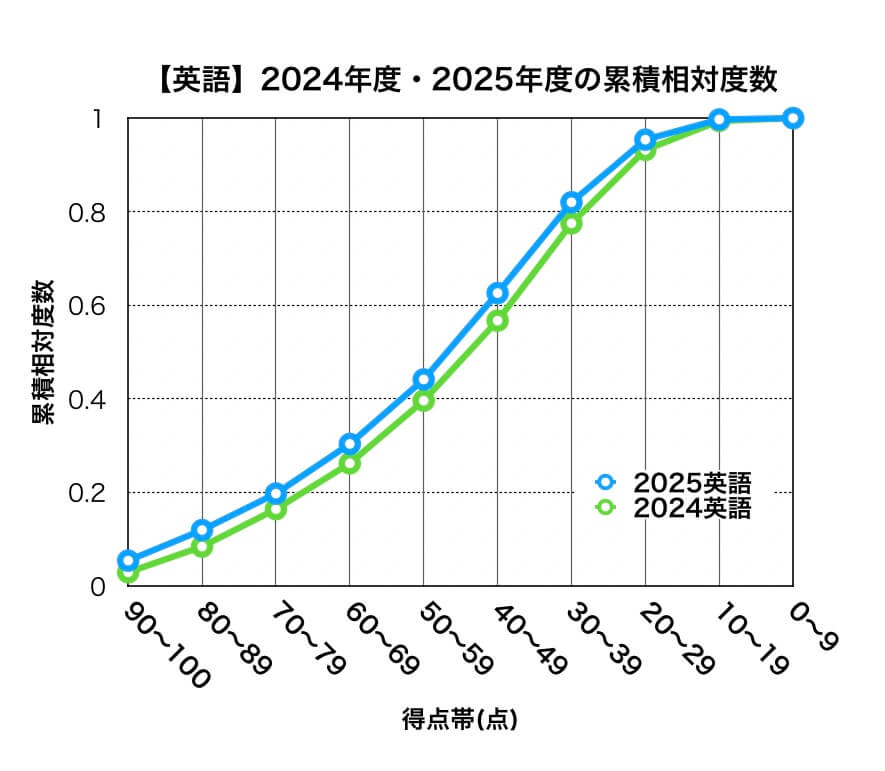

【2024年度と2025年度の平均点分布の比較】

30点〜100点のそれぞれの得点層で昨年に比べて同程度の割合で増えています。

これは、昨年より解きやすい問題がいくつか増えたため、正答率が高くなったと考えられます。

【英語の出題傾向や問題レベルの変化】

出題形式や問題レベルに大きな変化はありませんでしたが、英語を苦手としている生徒が増えてきていると感じます。

英語は、英単語、文法、読解、リスニングなど総合力が求められるので、得点を上げるには、しっかり基本を身につけることが重要になります。

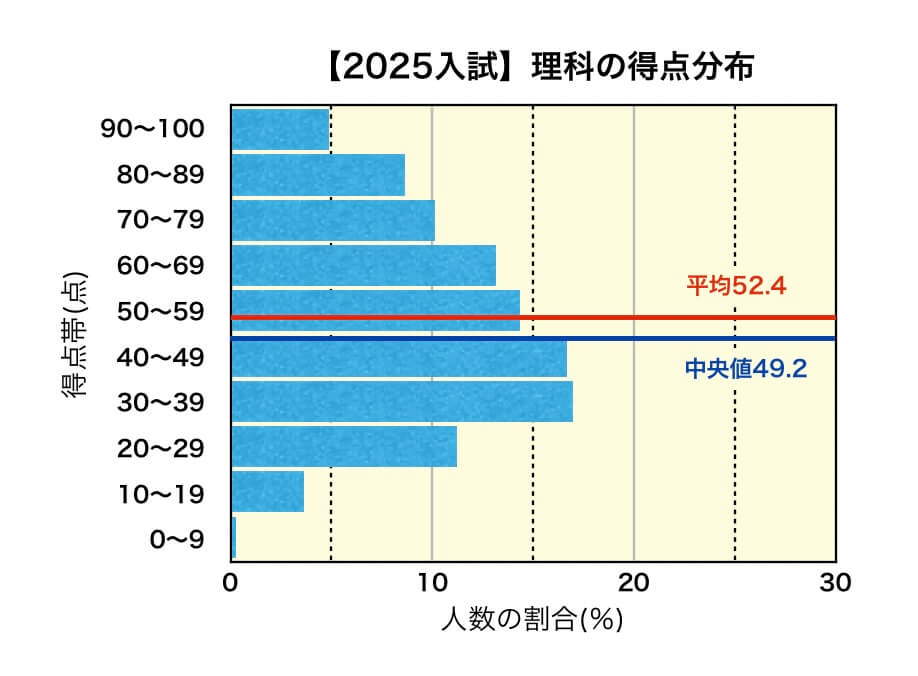

【2025年度の理科の得点分布】

理科は30〜39点、40〜49点の得点層が突出していることが分かります。他の教科と比べて、理科を苦手としている生徒が増えていると感じます。

理科は、4つの分野(物理・化学・生物・地学)はそれぞれ配点や問題数が同じなので、苦手な分野や単元があると高得点が取りにくい教科です。

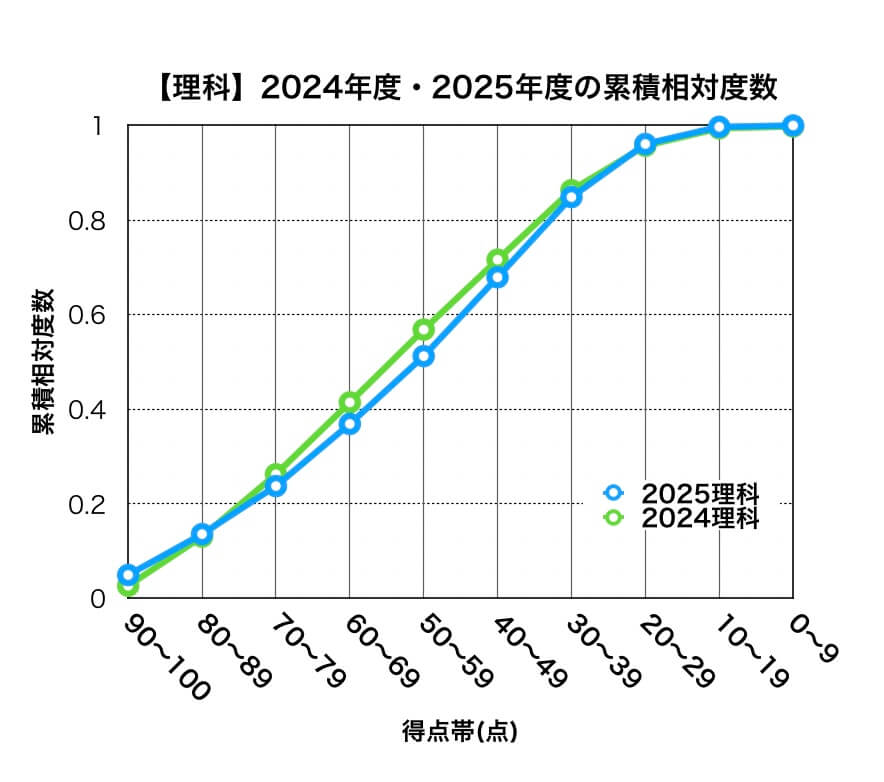

【2024年度と2025年度の累積相対度数】

40〜49点、50〜59点、60〜69点の得点層が昨年度より割合が減っています。

これは、典型問題ではあるがより深い理解を問う問題が多かったからであると推察しています。

【理科の出題傾向や問題レベルの変化】

出題形式の変化はほとんどありませんでした。問題レベルについては多くの生徒が苦手とする単元の出題があり、やや難化したと言えます。

とくに物理・化学分野及び計算問題を苦手とする生徒は多いので早い時期からの少しずつ勉強していくことが必要です。

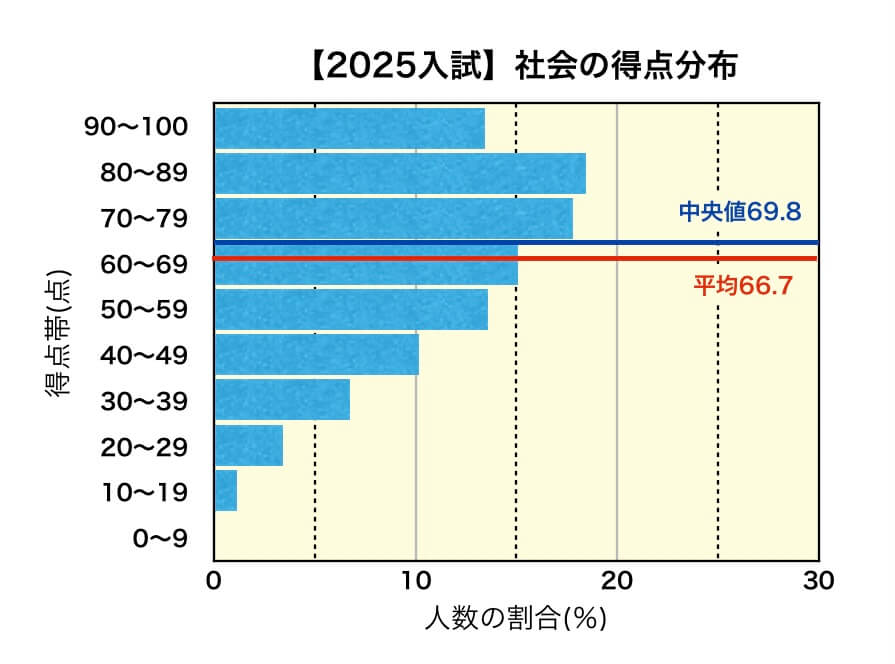

【2025年度の社会の得点分布】

70点〜79点、80〜89点の得点層の割合が突出していることが分かります。また、中央値が約70点であることから、受験生の半数が70点以上の得点を取っていることになります。

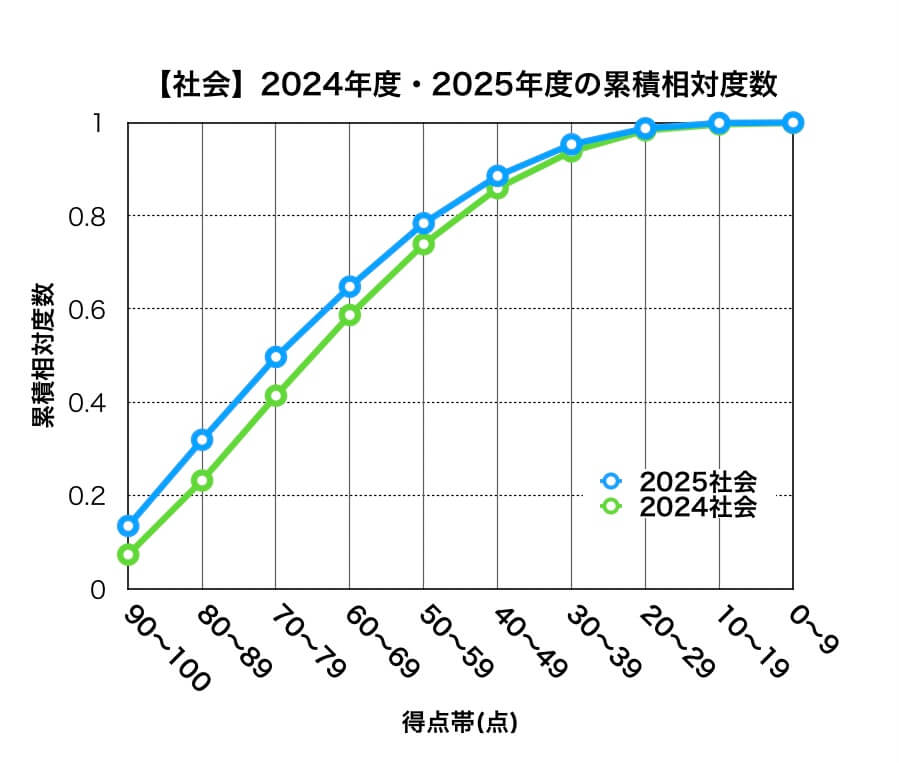

【2024年度と2025年度の累積相対度数】

60点〜100点のそれぞれの得点層で昨年に比べて同程度の割合で増えています。

これは、基本問題が出題が多かったことや生徒にとって馴染みがある内容が多かったからであると推察されます。

【社会の出題傾向や問題レベルの変化】

配点の高い順にならべると、歴史、地理、公民となりますが、1〜2問程度の差なので、どの分野もきちんと勉強しておく必要があります。

とくに、公民は授業スピードが速いので、地理と歴史を早めに仕上げておいて、最後に公民の問題演習を行っていきましょう。

2026年度の公立高校入試に向けて

【2026年度入試の平均点の見通し】

全県における志願者倍率の低下や入試問題の易化傾向によって、教科ごとに平均点の上下はあっても、5教科全体としては、昨年比で±10点までの変動を考えて、280点〜300点になると予想しています。

ただし、盛岡一高や盛岡三高などの上位高校は、平均点の影響を受けにくいので合格目標点をクリアできるようにしていきましょう。

【2026年度の出題傾向や出題レベルの見通し】

来年度の公立高校入試の出題傾向や出題レベルの大きな変更はないと考えています。

その理由は、志願者数の減少や志願者倍率の低下のため、学力による選抜というより学力判定という意味合いが強くなっているからです。

また、5教科の平均点の変動を小さくために、できるだけ出題傾向や出題形式の変更をしない、正答率の低い問題の出題を教科ごとに調整するなどの措置を講じると考えられます。

【2026年度の入試に向けた対策】

国語や社会で高得点を確保して、数学英語、理科でいかに得点を積み上げていくられるかが入試対策の基本となります。

基本を習得する、そして、十分な演習を行うことが入試対策の基本になります。それがある程度できた段階から応用問題に取り組めば、得点を伸ばすことができます。

滝沢進学塾は盛岡一高や盛岡三高などの県立上位高校の受験対策指導を行なっています。興味がある方は公式LINEやメールフォームからお問い合わせください!

▶︎公式LINEから問い合わせをする

下記の友だち追加後、メッセージをお送りください(チャットは1対1の会話なので、他の人に見られることはありません)

▶︎メールフォームから問い合わせをする

下記のGoogleメールフォームに必要事項を記入し送信してください。(外部のページに移動します)